NEWSお知らせ

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/29

- インタビュー

- お知らせ

データサイエンス座談会 Vol.2

テーマ2:いま話題の「ChatGPT」もう使ってみましたか? ❝ChatGPTってどんなもの?❞ 奥野:さて、次のテーマは(学生がサイコロをふり)──。今話題のChatGPTですね。 玉手:皆さんと話してみたかったテーマのひとつです。 奥野:それは楽しみですね。では、この中でChatGPTを使ったことがある人はどんな風に使っていますか?使ったことがない人は、どんなイメージを持っていますか? 田茂:私はまだ使ったことがないのですが、ChatGPTにキーワードを入れて指示し、小説を作ってもらうテレビ番組が印象に残っています。人間だけが感情を使って思考しているのかなと思っていましたが、AIも感情のようなものを使って書いてくるのがおもしろいなと思いました。 玉手:単純に答えが返ってくるのではなくて、読んでる人の感情が動かされるからすごいですよね。 奥野:人の感情というのは「良い」とか「悪い」ということですよね。ChatGPTを始めとする生成型のAIツールは、その感情をスコアで表して、スコアがひとりで歩けるように勉強させています。一番最初にそのスコアを人間が付け、今度はそのスコア付けをするプログラムをつくります。そうすると、そのプログラムが自動でスコア付けを繰り返し、莫大な量のデータを蓄積します。そしてそこから導き出された言葉を人が読むと「いいね」と感じる。そんな世界です。富岡君はどうですか? 富岡:僕はChatGPTがニュースで大々的に取り上げられるまでは、企業サイトによくある質問ページのチャットAIのようなイメージを持っていました。質問を入力してもなんだかちょっとズレた回答が返ってくるような。でも小説を書いたり会話をしたりできるのは大きな進歩ですね。 玉手:今まで未来だったイメージがすぐそばにありますよね。齋藤君は? 齋藤:自分が見たのはオモシロツールとしての使い方です。突飛な質問をして、何かおもしろい答えが返ってきたり、自分には彼女ができますか?と質問して、できませんという回答をSNSで自虐ネタとして投稿したり。 玉手:実用的でなくても、感情が豊かになるおもちゃのような一面もありますね。 奥野:使ったことがある人はどうですか? ❝ChatGPT、どんなふうに使ってる?❞ 高橋:私はちょうど昨日初めてChatGPTを使って感動したんです。友人と一緒に、高校生の探求学習のサポートをしていたのですが、高校生たちは自分が何に興味があるか、何を調べたらいいかがわからなくて困っていたんです。そこでChatGPTを使ってみることにしました。 玉手:探求学習ですか。どんなふうに使ってみたんですか? 高橋:まずはChatGPTに「言語の探求について考えています。おすすめはありますか?」と聞いてみました。すると「言語の中でもどんな言語が良いですか?」「文法と文法的なものだと何が良いですか?」など、どんどん質問が出てきて。答えていくと、ChatGPTがどんどん話題を膨らませていきました。そのときに「AIって人間よりもスゴイのでは?」と感じましたね。皆さんはどんなふうに使っていますか? 秋葉:私はChatGPTに人工知能に関するおもしろい論文はあるかを聞いてみたところ、10選ほど紹介してくれました。あとは就活の自己分析をするのにも使えましたね。 奥野:私は企画を考えるとき、まとまった草案をもとに自分の考えにない視点を加味して、思考を整理するのに使っています。玉手学長はどうですか? 玉手:私はChatGPTがレポートの課題をどこまで自動的に書けるのかが気になり、実際に試してみたことがあります。自分が受け持つ基盤共通教育と、さらに理学部の3年生の授業で同じように試してみました。結果は、基盤共通教育の一般的な話題ではほぼ正解、一方で3年の専門知識になるとまだまだ間違いが多くありました。でも、いずれは後者の知識レベルにも追いつくでしょう。 秋葉:挨拶文や講演文の作成にも使えると聞いたことがあります。玉手学長は人前でお話をする機会が多いかと思いますが、ご自身の講演や挨拶の際にChatGPTは活用されていますか? 玉手:そうですね、使うこともあります。ただ、これからますます多くの人々に対してメッセージを発信する機会が増える中では、自分自身の明確な言葉を伝える必要があり、ありきたりなことはAIが言ってくれます。だからこそ自分自身のメッセージは何かを確かめるためにChatGPTを使えますね。これは本質的なテーマなのではないでしょうか。 秋葉:確かにその通りですね。 ❝データが財産になる時代、注意すべきこと❞ 奥野:今、技術が急速に発達し、産業が大転換するほどのことが起こっています。確実に世の中は変わっていく。少しだけでもその世界の流れに興味を向けてみてもよいかもしれません。ChatGPTを使うときの注意点を山形大学のホームページに載せています。新しく生み出される技術をどんなふうに使っていくとよいのか、ぜひ考えてみてください。 高橋:ChatGPTを使うときの注意点は、なにかありますか? 玉手:これからはデータ自体が本当の価値となる時代です。個人のデータは自分自身の財産です。今、大手企業がこぞって生成型のAIツールを一般公開し、多くの人に無料で使わせているのはなぜでしょう。それは実は、個人が持っている貴重なデータを収集しているからです。だから今、企業機密データや個人情報はChatGPTに出してはいけないという規制がかかっています。皆さんもChatGPTを使うときは、自分の貴重なデータが吸い取られないように注意しなければなりません。固有名詞や自分の名前は入れないようにしましょう。自分たちのためにデータをどのように使っていくかを考えることも、データサイエンティストの役目でしょう。 高橋:なるほど。自分の名前や友人や家族の個人情報を入れないように気をつけます。 奥野:ChatGPTは、人間の言語をモデル化した「言語モデル」であり、人間と同じような思考や意識を持っているわけではないということを理解した上で、使い方を考えることが大事です。こんなふうに使えるのでは?どんなところで使えるのか? といった意識が出てくるとおもしろいですね。 (→Vol.3へつづく) もくじ テーマ1:データサイエンティストと聞いてイメージすることは?(Vol.1へ) テーマ2:いま話題の「ChatGPT」もう使ってみましたか? テーマ3:人工知能が人間を超える「シンギュラリティ(技術的特異点)」は来ると思いますか?(Vol.3へ) 番外編:参加学生のコメント(番外編へ)

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/29

- お知らせ

- インタビュー

データサイエンス座談会 Vol.3

テーマ3:人工知能が人間を超える「シンギュラリティ(技術的特異点)」は来ると思いますか? ❝AIが進化しても残る仕事って何?❞ 奥野:さて、次のテーマは(学生がサイコロをふり)──、「人工知能が人間を超える「シンギュラリティ」は来ると思いますか?」です。 玉手:皆さんはシンギュラリティという言葉を聞いたことはありますか? 技術的変換点といって、そこから一気に伸びたり一気に衰退するポイントのことを言います。人工知能が人間と同様の会話能力を持つまでにはまだ至っていませんが、将来的に技術が発展し、AIが人間の思考に対応して自己学習を行うようになると、人工知能におけるシンギュラリティが訪れると考えられます。 富岡:マンガの世界が現実になるかもしれないんですね。 奥野:そうです。これから多くの職業がAIに変わると言われていますね。これまでも手仕事が工場に代わりオートメーションになりましたが、それと同じようなことになるのかなと私はイメージしてます。でも、それでも人でないといけないもの、もしくは人だからこそ残るものはあると思いますか? 富岡:教育現場では、授業の資料はAIの方が簡単に素早くつくることができるかもしれません。でも、生徒が「わからないんです」と質問したときはやはり先生の方が、求められるものに近い対応ができるのではないのかなと思います。ほかにも、最近はお店やホテルや施設の案内係がAIというところも増えていますが、人がやるからこその良さが感じられるものも残したいです。 齋藤:僕がこれは人でなくてはと思うのは、観て楽しむスポーツですね。AIよりも、人が頑張ってる姿を見た方が楽しいし、共感すると思います。 玉手:eスポーツの世界では、もう人間はAIに勝てないですよね。 齋藤:そうですね。機械が入ると勝ち負けの話にはならないことが多いですね。 玉手:高橋さんはどうですか? 高橋:私は人間がやり続けることができる仕事として、感情を表現できるものと、高いコミュニケーション力が求められるものは残ると思います。スポーツや芸術、音楽などはやはり人間でないとできない気がします。コミュニケーションにあたっては、今もこうしてみんなで話してる所に良さがあり、人工知能として話していても感情を揺さぶられることはないと思うんです。 玉手:たしかに、このように皆さんとリアルで対話する臨場感の良さは、AIにはありませんね。 高橋:そうなると保育士や学校の先生、サービス業にも人間の仕事が残り続けて欲しいなと思います。 秋葉:私も高橋さんと同じく、感情に関してはAIは難しいかなと感じます。人間は楽しいだけでは終わらなくて、その裏にはいろいろな複雑な感情があります。 もしそのAIをつくるとしても、必ずモデルになる人がいて、その人の感情や価値観を物差しにして5段階を評価します。だからそれが必ずしも正しいとは限らないと思います。人間の複雑な面や、人間にしかない脳のようなものを超えるのは難しいかなと思っています。 玉手:そういった意味では、AIが人間を超えると言ってもいろいろな超え方がありますよね。 ❝AIが人間を凌駕する!?❞ 玉手:データサイエンス教育研究推進センターでは、例えば蕎麦屋のご主人が経営判断に日常的にデータを活用できるようにする、そのくらいあたりまえにデータサイエンスを世の中に普及させることを目標の一つとしています。 秋葉:蕎麦屋のご主人がケータイのアプリに数字を打ち込んで「今日はどのくらい蕎麦を打っておこうかな?」なんて考える日がきたらおもしろいですね。 玉手:そんな日がくるのは、そう遠くはありません。ここで大切なのは「誰が意思決定をするか」です。AIは、蕎麦屋で日々つくるべき蕎麦の数や行政の意思決定に関するデータを提供しますが、最終的な意思決定をするのは人間です。人工知能は人間の判断を補完することであり、人間を凌駕することはありません。 齋藤:SF映画ではよく、人工知能が人間の代わりに意思決定する世界が描かれていますよね。 玉手:そう、そんなSF映画のような世界にはしてはいけないと私は考えています。蕎麦屋で人工知能を使って「今日は30杯しか売れない」と結果が出ても、それ以上頑張る意志を失ってしまうのは良くありません。「だけどもうちょっと頑張ってみようか」という人間の意志のポイントは下がってはいけません。データを使って割り出した費用対効果に対し、どう考えるかは「人」なのですから。 奥野:最後に考えるのは人。辞めるか、それを良くするためさらに考えるかの意思決定は、その人のモチベーションであり熱意です。たとえAIが人間を凌駕したとしても、私たちは文化的豊かさや揺るぎないアイデンティティを育むために、それぞれの人が自分自身がやりたいと思うことを心から楽しんでやるべきでしょう。綿密に計算して数字を出しても、その通り生きてたらおもしろくないと思いませんか? (学生たち深く頷く) 奥野:今日は皆さん、たくさん話していただきましてありがとうございました。最後に玉手学長からメッセージをお願いします。 玉手:データ主導型社会に向かう自分自身の姿勢というのは、それぞれの人が決めるものです。今日は皆さんが意外と知らないデータサイエンス、そんなテーマをざっくばらんに話す時間を持てて良かったです。 それでは最後にクイズです。皆さんにプレゼントしたこのカプセルトイ、今日ここでダブる確率はどれぐらいあると思いますか? 学生:あ、『ぺんぎん?』がダブっているね。 玉手:答えは…、実はダブる確率は意外と高いんです。データサイエンスをこんな風に日常から、ぜひ考えてみてください。 学生:今日はありがとうございました!とても楽しかったです。(→番外編へ) もくじ テーマ1:データサイエンティストと聞いてイメージすることは?(Vol.1へ) テーマ2:いま話題の「ChatGPT」もう使ってみましたか?(Vol.2へ) テーマ3:人工知能が人間を超える「シンギュラリティ(技術的特異点)」は来ると思いますか? 番外編:参加学生のコメント(番外編へ)

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/27

- お知らせ

- イベント

- データサイエンスcafé

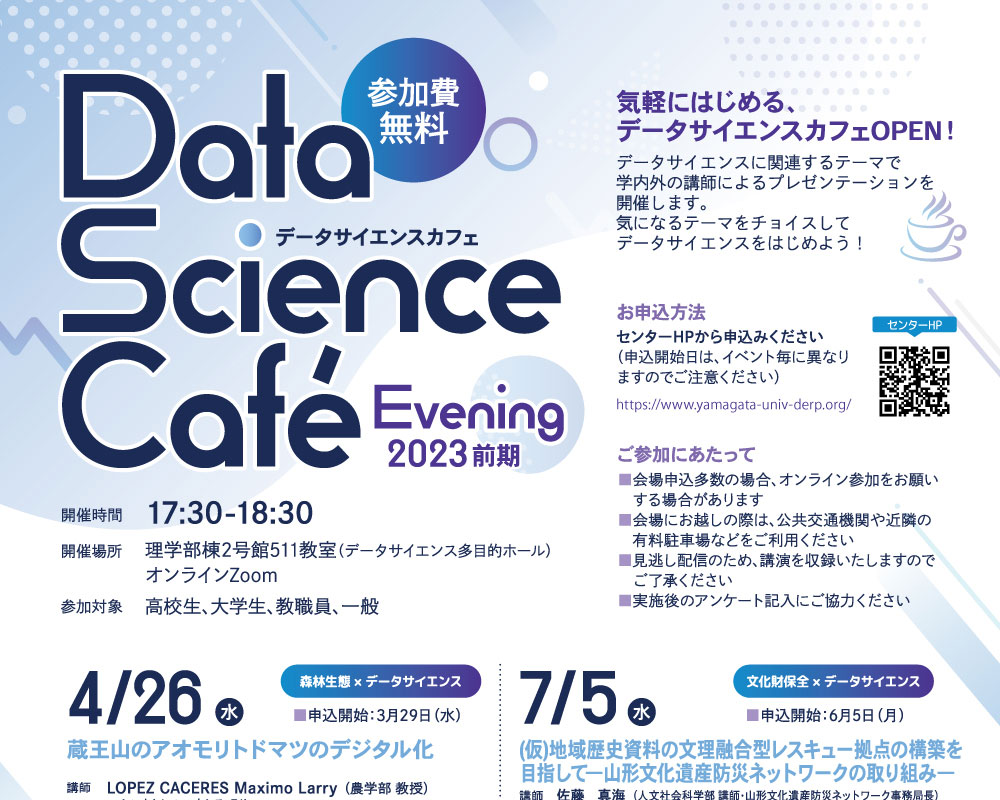

DSCafé10/25開催『生物学×データサイエンス』

2023年10月25日開催のデータサイエンスCaféは、「生物間の見えない関係をひもとく~微生物を中心とした生物間相互作用の解析~」の演題で、山形大学理学部の横山潤教授にご講演いただきます。 講演概要:私たちの身の回りにはおびただしい数の微生物が存在していますが、それらは目に見えないだけではなく、多くは育てることもできません。それでも、微生物はそれら同士、あるいは他のもっと大きな生物と一緒に生きることで、自然界でとても大切な役割を果たしています。ここでは、DNAを基に見えない微生物の存在をどのように調べるか、そしてそれによってわかることは何かについてお話しします。 PDFを見る お申込み 開催日時 2023年10月25日(水)17時30分~18時30分(開場:17時15分)講演タイトル生物間の見えない関係をひもとく~微生物を中心とした生物間相互作用の解析~講師横山 潤教授(山形大学理学部)会場データサイエンス多目的ホール(山形大学理学部2号館5階511教室)オンライン(Zoom)定員会場:20名(先着順)/オンライン:最大300名参加費無料対象学生、教職員、一般申込方法10月24日(火)までに申込フォームからお申し込みください注意事項・会場申込多数の場合や諸事情により、オンライン参加に変更をお願いする場合があります。・本学にお越しいただく際には、公共交通機関や近隣の有料駐車場などのご利用をお願いします。 近隣の施設や店舗には駐車いただかないようお願いいたします。・会場参加をキャンセルされる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。・当日ご都合が合わない方のために、期間限定の見逃し配信を行う予定です。お申込みいただいた方限定での公開となりますので、ご希望の方は事前にお申し込み下さい。お問合せ山形大学データサイエンス教育研究推進センターE-mail:yu-derp-info[at]jm.kj.yamagata-u.ac.jp※[at]を@に変えて送信下さい

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/26

- お知らせ

【お知らせ】ウェブサイト改修に伴う施設予約・お問合せ受付の停止について

日頃よりお世話になっております。 当センターのウェブサイト改修のため、2023年9月29日(金)は終日、サイト内の施設利用予約および問合せフォームの受付を停止します。ご迷惑をお掛けしますが何卒ご容赦願います。 山形大学データサイエンス教育研究推進センター

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/20

- お知らせ

- インタビュー

地域の「記憶」をアーカイブし、未来に繋ぐ。「現在」を失わせないために、学生とともに立ち上がる

再開発などを理由に、街並みは刻一刻と変化しています。このままでは景観だけでなく、暮らしていた人々の思いなど、未来に残すべきかけがえのない地域の「記憶」は失われてしまいます。そこで、山形大学附属博物館が中心となり、街並みの撮影やまちの人々へのインタビューをデジタル化する取り組みを進め、その成果をホームページや年に2回開催のイベント「ななはく!」で公開しています。2023年6月に行われた「データサイエンスカフェ」では、「地域の『記憶』をデジタルで集める・残す・活用する」と題して、人文社会科学部の小幡圭祐准教授と、学生サークル「まちの記憶を残し隊」の髙橋怜華隊長にご講演いただきました。イベント終了後、お2人から活動内容やデータサイエンスとの関わり方について、お話しを伺いました。 聞き手・奥野貴士(データサイエンス教育研究推進センター長) 我々の「身の回りにあるもの」も後世に残すべき史料 当初、山形大学附属博物館の佐藤琴先生が、七日町のみなさんと「何か、一緒に取り組んでいきたいですね」という話をしていたところに、私にも声がかかりました。私の専門は日本近代史ですが、現在、山形は非常に変化が激しいと感じていて、記録することへの協力はできるのではないかと考えました。当初は、私が定期的に七日町の街並みを撮影し記録したりしていましたが、今は授業の課題として取り組んだり、学生サークル「まちの記憶を残し隊」のメンバーと活動したりなど、学生を巻き込みながら展開しています。 「歴史」というと「江戸時代」など昔のことを想像する人が多く、古い時代の史料というのは大事にされます。一方で、現在は当たり前に存在している、我々の身の回りの物事や出来事は、大事にされにくい。それらを残していく大切さに気づかないと、100年後や200年後に何も残っていない状態になってしまうかもしれません。私たちの活動が、そういった気づきのきっかけにもなればと思っています。(小幡先生) 山形大学 准教授 小幡圭祐先生(人文社会科学部主担当/日本近代史) 人のココロを動かして、次世代に繋げるために 山形大学 人文社会科学部学生 高橋怜華さん(「まちの記憶を残し隊」隊長) 「まちの記憶を残し隊」の活動に興味を持ってくださる人は、歴史好きが多く、イベントに来てくださる方は比較的年齢層が高めです。でも、歴史に興味がない人たちや若い世代にも、この活動の重要性を伝えていくことが大切なのではないかと思っています。私たちは、街並みの記録だけではなく、インタビューを動画で記録するなど、人々の記憶のアーカイブ化にも取り組んでいます。また、「ななはく!」などのイベントでは、まちの思い出を付箋に書き込んでもらうなどの活動もしています。歴史に興味はなくても、自分に関わるものなら、興味はあるはず。例えば学生時代に流行していたものから、記憶を辿ってもらいアーカイブのきっかけにするなど、人々の想いを次世代に残すことに共感してもらえるような方法を考えていきたいです。 私個人としては、教育にも興味があります。今は、アーカイブをする活動が中心ですが、今後、そのアーカイブを使って、小学生や中学生、高校生などにどのような授業をできるのかを考えたりすることもあります。(高橋さん) 得意分野のスキルを活かし、協力しながら取り組む 私は理系分野については苦手で、全くわかりません。でも、まちの記録や記憶をデジタル化していくという今の活動は、とても楽しんで取り組めています。また、自分は、私たちの活動を広く知っていただくための広報や周知は、比較的、得意分野。そこから自分のスキルアップに繋がることもあります。そのような経験から、メンバーそれぞれが自分のスキルを活かして、協力しあって取り組んでいくことが大切ではないかと、活動を通して感じています。(高橋さん) 私は写真撮影のテクニックがあるわけでもないですし、情報システム技術についてもよくわかっていない部分も多いです。でも、そんな私でも、データサイエンスと言えるものには、今のような形で携われています。「データサイエンス」と聞いても敷居高く感じずに、まずは取り組んでみたらいいのではないかと思います。(小幡先生)

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/12

- お知らせ

- イベント

- データサイエンスcafé

- 実施報告

【DSCafé夏フェス2023】成果発表会・受賞者発表

2023年7月31日~8月4日に行われたデータサイエンスCafé夏フェス2023では、最終日の8月4日に受講生による成果発表会が行われました。各コースの受賞者はそれぞれ下記のとおりです。皆さんの努力と成果に敬意を表し、ここにその栄誉を称えます。 【データ活用コース】テーマ:あなたが山形県の観光PRを担当するとしたら・・・ 課題:オープンデータを活用し、山形県の観光地や農産物などに関する現状や課題について、自分の気になる・好きなテーマを設定して、グラフ表示やデータ分析を行ってください。分析結果に基づき、分かったことやアイデアを教えてください。 名称氏名(敬称略)・所属作品名使用スキル最優秀賞見立康太 (理学部3年)山形に来る国別の観光客数Python, Excel優秀賞松澤秀馬(理学部2年)山形県区分別観光者数MATLAB, Acrobat, ExcelA. F.(理学部3年)山形の気候MATLAB敢闘賞杉村一輝(理学部4年)山形県のさくらんぼ出荷量の全国との比較Python, Excelデータ活用コース受賞者一覧(敬称略)なお1名は本人希望でイニシャルのみ掲載 【3Dデザインコース】テーマ:あなたが県外向けに山形県をPRするグッズ制作を担当するとしたら・・・ 課題:山形県のお土産品や県の特産品をモチーフにした造形物をデザインしてください。3Dプリンタで出力した作品のみ、3Dモデル(Fusion360を使用)を使った3Dモデルのみでの発表も可。 名称氏名(敬称略)・所属作品名使用スキル最優秀賞戸田笑華(理学部2年)花笠日傘Fusion360, 3Dプリント加藤あすか(理工学研究科2年)海月風鈴Fusion360(3Dプリントは別作品)優秀賞渋谷樹李(理学部2年)くだものしょうぎFusion360, 3Dプリント菅原明広(理工学研究科1年)将棋カード立てFusion360, 3Dプリント敢闘賞小溝悠希(人文社会科学部4年)山形解剖コースターFusion3603Dデザインコース受賞者一覧(敬称略) 審査員:奥野貴士教授(山形大学理学部)鹿内智也氏(株式会社シンフォディア・フィル)吉田蓮氏(株式会社エム・エス・アイ)脇克志教授(山形大学理学部) 審査基準:【1】スキルアップ度【2】アイデア【3】アイデアに対する実現度【4】一生懸命さ

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/08

- お知らせ

- インタビュー

データサイエンスを学んでいる学生は、一歩先に進んでいるという自信を持って!

データサイエンス分野の第一線でご活躍中の方をお招きし、学生と一緒にランチをとりながら、現場のリアルなお話をうかがう「データサイエンスカフェ・ランチ」を2023年6月29日に山形大学・データサイエンス多目的ホールで行いました。このイベントでは、東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社・システム技術本部の早川貴倫さんと大坂開さん、東レエンジニアリング株式会社・人事部の新谷友季子さんにお越しいただきました。大阪さんからは「エンジニアリング会社でのDSキャリア」とのご演題で、データサイエンティストの仕事実態と、食品業界のDXを目指した取組実績についてご講演いただいた後、学生との懇談会を実施しました。イベント終了後、データサイエンティストを目指す学生が、学生時代に身につけて欲しいスキルや心構えについて、御三方にお話を伺いました。 聞き手・奥野貴士 データサイエンティストになるために必要な資質とは? 就職活動中の学生さんから「入社するまでにやっておいた方が良いことはありますか?」と聞かれることがあります。データサイエンス分野に関する勉強も大切だとは思いますが、私たち人事部からのアドバイスとしては「コミュニケーション能力を高められるようなアルバイトとかをやってみては?」と言いますね。アルバイトの内容も、家庭教師のような人間関係が固定されるものよりも、接客業など、さまざまな人とコミュニケーションをとる機会があるものがよいと思います。(新谷さん) 仕事をする上で、コミュニケーション能力は非常に重要なスキルです。逆にそこが苦手でやりたくないという人は、データサイエンティストではなく、研究職に進んでいただくほうがよいのかもしれません。また、データサイエンスのスキルアップという点では、自分でテーマを決めて何かに取り組んでみる、というのも勉強になると思います。会社ではチームワークが求められますので、テーマに対してグループで取り組むというのも良い経験になると思いますね。(早川さん) 私は2012年に大学に入学しましたが、当時、データサイエンスはまだまだ浸透していませんでした。データサイエンスという単語を聞き始めたのは2015年頃からでしょうか。今は国内の大学でも、専門的に学べる学部が増えました。データサイエンスは、統計学やプログラミングなどの知識を学びながら、キャリアを進めていく分野だと思います。(大坂さん) データサイエンス分野への就職活動、心構えは? データサイエンティストは、首都圏には多いかもしれませんが、地方ではまだまだ不足していて、これからも益々需要がある分野です。「データサイエンスの勉強をしている」というだけでも、魅力的な人材なのだと思います。(早川さん) 入社前から、プログラミングを完璧にマスターしている必要があるのかと言えば、そうとも言い切れません。入社時には出来なくても、学び続ける意欲があるかどうかが重要です。一方で、学生のみなさんにお伝えしたいのは、将来を決めつけないで欲しいということです。みなさんの将来は無限に広がっていますので、さまざまな視点で就職活動を進めていただければと思います。データサイエンスを勉強しているということは、勉強していない人と比べても一歩進んでいると思いますので、自信を持って欲しいですね。(新谷さん) 前列左から:新谷友季子氏(東レエンジニアリング株式会社)、早川貴倫氏、大坂開氏(東レDソリューションズ株式会社)、後列左から:奥野貴士教授、中西正樹教授(山形大学)

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/07

- お知らせ

【開催案内】やまフェス!2023 ~つなぐちから~

令和5年10月9日(月・祝)に、小白川キャンパスで「やまフェス!2023 ~つなぐちから~」を開催します。 当日はキャンパスを開放し、本学の複数の教育研究推進組織と附属博物館などが提供する様々な学びを子供から大人まで体験できるイベントとなっています。 当センターでは、「3Dプリンタ屋さんを探せ」と題し、3Dプリンタを抱えたスタッフが小白川キャンパス内のさまざまな場所に現れ、3Dプリンタの実演会や3Dプリンタに関するクイズを出題します。見かけたら是非お立ち寄りください! 本イベントの詳細は、山形大学健康と学びのサポートセンター ホームページをご覧ください。 PDFをダウンロード

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/09/01

- お知らせ

- イベント

【学生対象】 D-DRIVE データサイエンスセミナー

下記のとおり、人材育成セミナーのご案内が届きました。山形大学の学生は参加できますので、気になる方は各自お申込みください。 ――――――――――――――以下案内文ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 文部科学省「データ関連人材育成プログラム(D-DRIVE)全国ネットワーク」は、一般社団法人データサイエンティスト協会と共同で、データ関連人材育成事業の一環として、「データサイエンスセミナー」を開催いたします。企業でのデータサイエンスやデータサイエンティストの実態、ビジネス課題や手法を紹介し、高度データ関連人材の専門分野でのデータサイエンス活用、あるいは、キャリアパスの検討機会を提供いたします。大変好評をいただいた今年2月のセミナーに続き,今回は金融保険業界においてデータサイエンス・AIに関する部署でご活躍の3名の方に登壇いただきます。是非、この機会にご参加ください。 ========【 D-DRIVE データサイエンスセミナー 】======== 【開催日時】2023年9月5日(火)16:00~18:00【開催形式】WEB開催 定員300名(参加費無料)【開催内容】・開会式・企業プレゼンテーション 講演者:株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 田原卓弥氏・三井住友海上火災保険株式会社 安田浩平氏・イーデザイン損害保険株式会社 西澤寿朗氏・パネルディスカッション・質疑応答・閉会式 【対象者】D-DRIVE全国ネットワーク代表機関、各コンソーシアム参画大学所属学生、全国の数理・データサイエンス・AI教育受講学生、HRAM会員、等【参加申込先】https://zoom.us/webinar/register/WN_8t-cjIlsSn2AodePJ86ZRA【参加申込期間】~2023年9月4日(月)12:00 【開催チラシ】DS協会共同イベント20230905_チラシ.pdf【問合せ先】大阪大学数理・データ科学教育研究センター D-DRIVE事務局 mmds-ddrive@sigmath.es.osaka-u.ac.jp【主催】 D-DRIVE全国ネットワーク [/]https://ddrive.jp/【共催】 一般社団法人データサイエンティスト協会 https://www.datascientist.or.jp/【全国ネットワーク代表機関・コンソーシアム】大阪大学 データ関連人材育成関西地区コンソーシアム早稲田大学 高度データ関連人材育成プログラム北海道大学 次世代スマートインフラ管理人材育成コンソーシアム東京医科歯科大学 医薬・創薬データサイエンスコンソーシアム電気通信大学 データアントレプレナーフェロープログラム東京大学 生命データサイエンス人材育成教育プログラム--------------------------------------------------------------------

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/08/21

- お知らせ

【DSCafé】日程変更のお知らせ9/27→10/25

2023年9月27日(水)に予定されていた横山潤教授のデータサイエンスカフェ「生物間の見えない関係をひもとく~微生物を中心とした生物間総合作用の解析~は、当センターの都合により10月25日(水)に変更となりました。 参加申し込み方法などは9月下旬にホームページ等でお知らせいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

CATEGORY

TAG

- #飼育管理

- #ウンチ

- #山形県

- #文理融合

- #JUHYO

- #3Dデザイナー

- #講習会

- #魚醤

- #日本

- #アンデス

- #シカン

- #山形

- #飛島

- #単位互換

- #大学コンソーシアムやまがた

- #BorealForest

- #画像分析

- #清代寺院

- #Wildfires

- #データ科学

- #配列データ

- #machine learning

- #Kaggle

- #入門

- #気管支内視鏡超音波画像

- #肺がん診断

- #ゆうキャンパス

- #放射線

- #福島第一原発事故

- #半導体検出器

- #物体検出

- #ソーシャルメディア

- #統計処理

- #competition

- #生態系サービス

- #活用事例

- #情報活用

- #湿原生態系

- #科学―政策インターフェース

- #オンデマンド教育

- #LMS

- #スマート農業

- #かるほく

- #自動車走行データ

- #テレマティクス

- #データビジネス

- #科学ー政策インターフェース

- #生成系AI

- #ベクトル

- #行列

- #Faculty Development

- #オンデマンド型授業

- #eラーニング

- #凍霜害

- #園地環境

- #放射性物質

- #統計的機械学習

- #モンゴル

- #人文社会学

- #データサイエンス入門

- #深層学習

- #水中音声

- #原発事故

- #超音波画像

- #ディープラーニング

- #シーケンス

- #価値創造

- #音声対話システム

- #ロゴシーズ

- #音声情報処理

- #家畜行動

- #まちの記憶を残し隊

- # MATLAB

- #DXハイスクール

- #探求の時間

- #高大連携

- #データデザイン思考

- #地域

- # Fusion

- #DSカフェ

- #麻酔科学

- #確率論的地震ハザード評価

- #能登半島地震被害調査

- #土砂災害ハザード評価

- #庄内地方

- #防災

- #減災

- #政策統計

- #高大接続

- #NM-Core

- #外部セミナー

- #商品開発

- #学生アイデア

- #置賜農業高校

- #庄内

- #情報交換会

- #つなぐ

- #のこす

- #地域経済

- #人口減少

- #縁と縁

- #SNSマーケティング

- #企業

- #プロセッサ

- #実データ

- #企業課題解決

- #スキルアップ

- #大学生

- #データ解析

- #マーケティング、デザイン思考

- #SNS

- #先端半導体

- #夏フェス

- #学生支援

- # Python

- #Fusion

- #無料

- #学生限定

- #RaspberryPi

- #文化財

- #災害

- #連携

- #”オットセイ”のブロニー君

- #フォトグラメトリ

- #3Dデータ

- #バイカモ

- #水生生物

- #YUDS

- #FD研修会

- #データ利活用

- #夏休み

- #チャレンジ

- #環境調査

- #山形五堰

- #世界かんがい施設遺産

- #笹堰

- #医療情報

- #水質調査

- #ドローン

- #ランバイェケ

- #弥生時代

- #古墳時代

- #オープンデータ

- #講演

- #セミナー

- #サイエンスイラスト

- #イラストレーター

- #土器

- #年代分析

- #放射性炭素

- #機械学習

- #GIS

- #森林管理

- #演習

- #学内限定

- #データサイエンスカフェ

- #14C

- #キャリアパス

- #進路

- #ボーンデジタル地域資料(BDRM)

- #データサイエンティスト

- #エンジニアリング

- #DX

- #キャリアセミナー

- #科学イラスト

- #研究発表

- #デジタルアーカイブ

- #歴史教育

- #まちづくり

- #仕事

- #文化遺産

- #アーカイブ

- #資料防災

- #歴史資料の救済

- #リスクコミュニケーション

- #画像生成AI

- #高等学校

- #AI

- #音楽

- #作曲

- #音楽創作

- #情報教育

- #講演会

- #FD

- #宇宙物理学

- #データサイエンス

- #ガンマ線バースト

- #考古学

- #地質学

- #座談会

- #ChatGPT

- #人工知能

- #プログラミング

- #ベイズ統計

- #森林生態

- #UAV

- #微生物

- #シンギュラリティ

- #データ駆動型思考

- #統計学

- #マーケティング

- #売上予測

- #農学

- #DNA解析

- #メタバーコーディング

- #バイオインフォマティクス

- #生物同定

- #生物間相互作用

- #生物学

- #データ分析

- #GoogleColaboratory

- #SDGs

- #データ駆動型

- #共同講座

- #講座

- #Society5.0

- #持続可能な発展

- #地球

- #菌根菌

- #DNA

- #蔵王

- #バクテリア

- #植物

- #生物多様性

- #伝える

- #星のソムリエ????

- #宇宙物理学理論

- #星空案内人

- #NPO法人小さな天文学者の会

- #宇宙

- #魅せる

- #キャリア

- #Python

- #MATLAB

- #3Dプリンター

- #3Dモデリング

- #Fusion360

- #人材育成

- #芸術

- #スポーツ

- #データエンジニア

- #技師

- #就職

- #スキル

- #学生時代

- #資質

- #STEAM

- #3D

- #イベント

- #化学

- #科学

- #歴史

- #文化

- #エクステンションサービス

- #水田

もっと見る

ARCHIVE

2025年

2024年

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (7)

- 2024年10月 (5)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (4)

- 2024年7月 (6)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (2)

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年