NEWSお知らせ

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2024/03/25

- データサイエンスcafé

- お知らせ

- イベント

【DSCafé開催案内】2024年前期分のラインナップ紹介

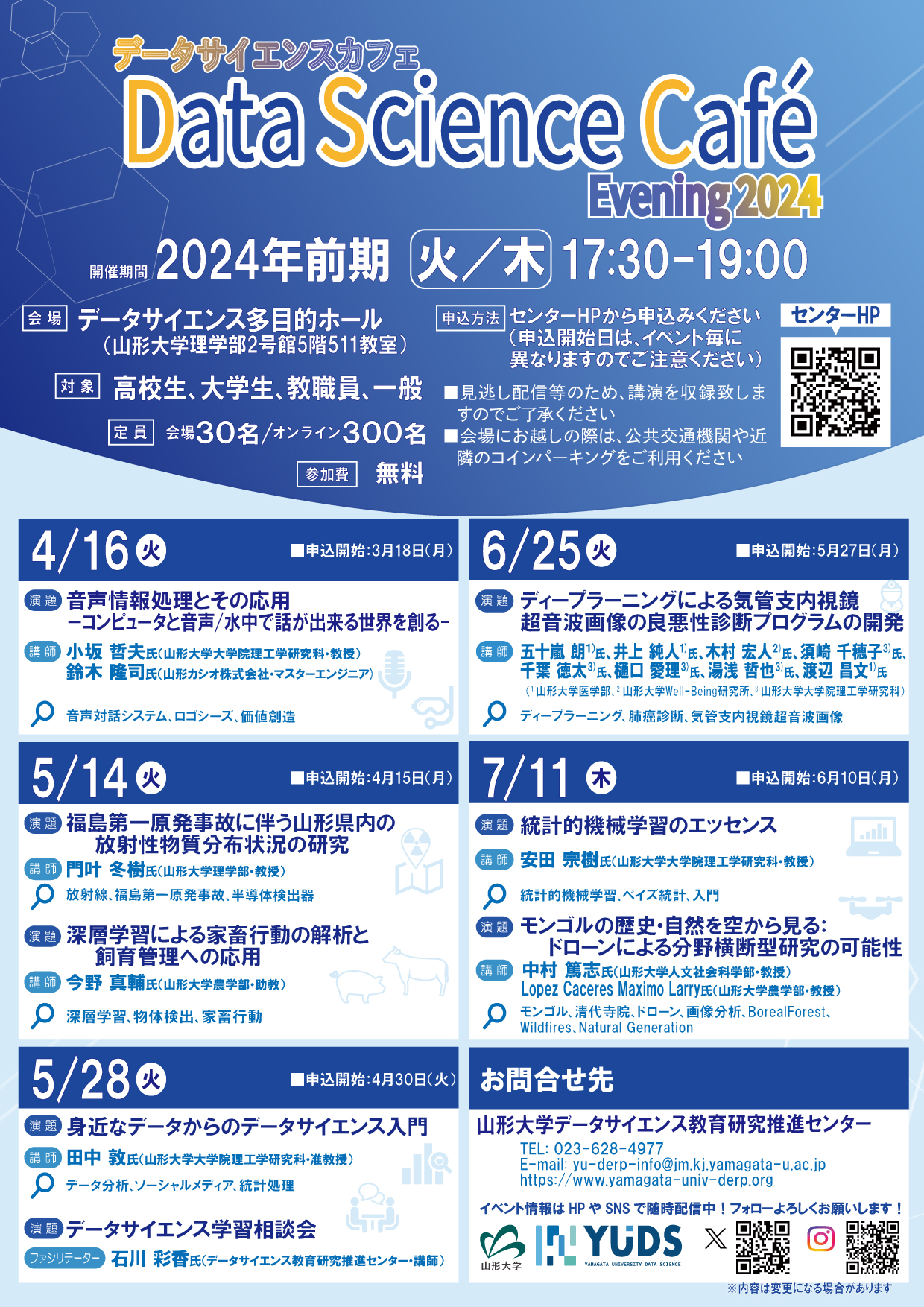

令和6年度前期のデータサイエンスカフェの講演日程についてお知らせいたします。 今年度は、小白川キャンパス(理学部、人文社会科学部、地域教育文化学部、学士課程基盤教育院)、米沢キャンパス(工学部)、鶴岡キャンパス(農学部)、飯田キャンパス(医学部)など全キャンパスの教員はもとより、企業でご活躍中の方など、様々な分野の方にご登壇いただきます。 特に前期は、工学部教員によるデータサイエンス・AIなどの入門編が必見です!データサイエンス・AI・数学に興味はあるけど、どのように勉強したらよいかわからない・・・と思っている方にも、学習相談会の機会もご用意しました。 データサイエンス・AIは、これからの社会に求められる重要なスキル。 文系、理系問わず、DSCaféに参加して、講師や参加者の方々と気軽にお話してみましょう!意外な気づきや、新しい未来へのトビラに出会えるかも! 特に高校生や学部生の方には、会場参加がおすすめです! 現地まで来られない場合も、オンラインでのチャットや音声での質問も可能です。当日時間が合わない方にも見逃し配信もご用意。参加のお申込みは、HPのお知らせで、開催日ごとに申し込みフォームをご案内します! XやInstagramをフォローすればイベントごとのお知らせも受け取れます! 気になるテーマをチェックして、お気軽にお申込みください! pdfで見る

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2024/03/22

- お知らせ

- イベント

- データサイエンスcafé

DSCafé『音声情報処理とその応用コンピュータと音声/水中で話が出来る世界を創る -』(4/16開催)

2024年4月16日開催のデータサイエンスカフェは、工学部の小坂哲夫先生と、山形カシオ株式会社の鈴木隆司氏を講師にお迎えして、音声情報処理をテーマにご講演いただきます。 講演概要:本講演では大学での研究と、それを応用した企業の製品開発について紹介します。前半はコンピュータを使った音声処理の例として音声合成や音声対話システムなどを紹介します。後半では世界初のレジャーダイバー向け水中通話機の開発を紹介します。本製品はデジタル音声技術や機械学習に挑戦して産み出されました。 PDFを見る お申込み 開催日時 2024年4月16日(火)17時30分~19時00分(開場:17時15分)講演タイトル音声情報処理とその応用ーコンピュータと音声/水中で話が出来る世界を創る ー講師小坂 哲夫 氏(山形大学大学院理工学研究科・教授)鈴木 隆司 氏(山形カシオ株式会社スマートファクトリー推進部会・マスターエンジニア)会場データサイエンス多目的ホール(山形大学理学部2号館5階511教室)オンライン(Zoom)定員対面会場:30名(先着順)/オンライン:300名迄/見逃し配信(期間限定)参加費無料対象学生(高校生、大学生)、教職員、一般申込方法4月15日(月)までに申込フォームからお申し込みくださいお申込みにお困りの場合は下記お問い合わせ先までメールでご連絡ください。注意事項・会場申込多数の場合、または情勢により、オンライン参加に変更をお願いする場合があります。・本学にお越しいただく際には、公共交通機関や近隣の有料駐車場などのご利用をお願いします。(近隣施設や店舗には駐車いただかないようお願いいたします。)・会場参加をキャンセルされる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。・当日ご都合が合わない方のために、期間限定の見逃し配信を行う予定です。お申込みいただいた方限定での公開となりますので、ご希望の方は申し込みフォームからお申し込み下さい。お問合せ山形大学データサイエンス教育研究推進センターE-mail: yu-derp-info[at]jm.kj.yamagata-u.ac.jp※[at]を@に変えて送信下さい

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2024/03/01

- お知らせ

- インタビュー

植物と菌の密接な関係を明らかに。生物間の相互作用を解析することで開ける未来

私たちの身の回りにはおびただしい数の微生物が存在していますが、それらは目に見えないだけではなく、その多くは育てることすらできません。それでも、微生物同士や、ほかのもっと大きな生物と一緒に生きることで、自然界で大きな役割を果たしています。2023年10月に行われたデータサイエンスカフェでは、「生物間の見えない関係をひもとく」という演題で、山形大学理学部の横山潤教授にご講演いただきました。講演後、横山先生に研究を進める上でのデータサイエンスとの関係や今後の可能性について、お話を伺いました。 聞き手・奥野貴士 山形大学データサイエンス教育研究推進センター長、石川彩香 講師(2023年10月25日実施) 山形大学理学部 横山潤 教授 植物が好きな気持ちの先にあった研究者の道 実家は自然豊かな場所にありました。父は植物を栽培するのが好きで、自分も植物が好きでした。自分が見たことのない植物がたくさん載っていたので、図鑑を見るのも好きでしたね。また、植物だけでなく動物にも興味があり、「どちらも好きなら、関係性の分野を研究してはどうか?」と、大学院でアドバイスをもらい植物と昆虫の関係の研究を始めました。 その後、東北大学に着任したのですが、実は仙台は植物学的にも面白い場所です。例えば東北大学植物園は、伊達家の水源かん養林で本来の森林のシステムがそのまま残されています。また、仙台は、ブナの林ができるには夏がやや暖かく、一方でシイやカシの常緑樹林ができるには冬が寒過ぎるため、他所では珍しくモミとイヌブナが林をつくっています。モミと菌類というのは密接に関わっていて、そこから「菌類と植物の関係も面白そうだな」と思いました。植物は菌類に炭水化物を与え、菌類は周囲から吸収した窒素やリンを植物に与えています。研究者によっては、その共生関係がなければ、植物が陸に上がることはできなかったのではないかという人もいるくらいです。 研究手法の進化で得られる情報量が増加 昔は植物を経時的に詳しく観察するのはとても大変でした。今でも基本は変わりませんが、現場で撮影した画像を解析して非破壊的に形態を測定したり、長時間のタイムラプス撮影することで、開花の開始から終了にかけて形がどのように変化するかとか、どのような昆虫が訪花したのか調査したり、さまざまなことを効率的に調べられるようになりました。私の師匠の時代には、簡単にDNAの塩基配列を調べることもできなかったので、海外の標本と形を比較したりしながら、植物の研究を進めていたわけですが、DNAを解析できるようになり、得られる情報が格段に増えました。特に微生物を分析する上では、DNA分析はなくてはなりません。そして、DNAの塩基配列を解読する装置・シーケンサーも日々進化しており、一度に分析できる検体数や、解読できる長さも格段に増えました。 まだまだ未知な分野を、どのように補完していけるのか 次の世代のシーケンサーでは、現在では判定できない情報を読み取れるようになったり、より正確な分析が可能になったりするでしょう。現在のシーケンサーでは塩基配列の部分データを組み合わせて、ゲノムを再構築していますが、今後、技術が進み、限られたデータから全体を推測して生き物の復元ができるとか、生物間相互ネットワークといった生き物の関係性が解明できるとなれば素晴らしいことです。そういう面で、AIは重要な貢献をしてくれるのではないかと期待しています。 例えば、人間とバクテリアの関係の全容が分かれば活用方法も広がると思います。「あるバクテリアが腸内にいると長生きする」ということが明確になったら、それをプロバイオティクスで投入するとか、そういう活かし方もあるかもしれません。 これまでに様々な研究を重ねて、いろいろなことがわかってきていますが、それでも現在までに判明していることって、実は大したことはないと思っています。バクテリアも現在までに数万種が判別されていますが、もし何十億種もいるのだとしたら未知な部分がほとんどなわけですから、研究の先はまだまだ長いですね。

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2024/02/16

- 実施報告

- お知らせ

- 各種勉強会

(2/14)かるほくデータ活用セミナー

令和6年2月14日(水)、山形市内で「かるほくデータ活用セミナー」が開催されました。 「かるほく(かるほく未来創造Lab)」は、地域の農業を取り巻く生産人口減少、自然災害などの様々な課題に対し、果樹栽培データを活用したアプリシステム開発等に取り組んでいます。県内の果樹園の気象・温度データ、果実の生育データを収集・分析し可視化することで、凍霜害や病害虫への対策、収穫時期予測等、果樹栽培の効率化と生産者の支援・育成を目指し活動しています。 本セミナーは、上山市、朝日町の合同セミナーとして開催され、当センターが会場設営の協力を行いました。会場は、山形市のやまぎん県民ホールで開催し、同時に上山市体育文化センターでオンライン配信され、行政担当者および農園関係者、大学生等、約60名が参加しました。 第1部講演会では、近内翔氏(筑波大学計算科学研究センター)が福島盆地の大規模凍霜害事例における果樹の発育ステージ・凍霜害危険度のモデル予測について、次に、奥野貴士教授(山形大学理学部)が上山市の西洋梨の凍霜害状況と園地環境マッピング・ハザードマップについて解説を行いました。同地域の園地でも計測地点によって朝晩の温度が異なり、それが凍霜害や果実発育にも影響することがグラフ化されており大変興味深い内容でした。 第2部は、やまぎん県民ホールの参加者によるパネルディスカッションが行われ、果樹栽培のデータ活用の可能性について活発な意見交換が行われました。

-

2024/02/15

- お知らせ

文部科学省「データ関連人材育成プログラム(D-DRIVE)全国ネットワーク」 データサイエンスセミナー(2/27開催)のお知らせ

下記のとおり、人材育成セミナーのご案内が届きました。山形大学の学生の皆さんも対象となりますので、興味のある方はぜひご参加ください。 文部科学省「データ関連人材育成プログラム(D-DRIVE)全国ネットワーク」は、一般社団法人データサイエンティスト協会と共同で、データ関連人材育成事業の一環として、「データサイエンスセミナー」を開催いたします。企業でのデータサイエンスを使った仕事やデータサイエンティストの実態、ビジネス課題や手法を紹介し、高度データ関連人材の専門分野でのデータサイエンス活用、あるいは、キャリアパスの検討機会を提供いたします。大変好評をいただいた昨年9月のセミナーに続き,今回はWeb系企業で活躍の4名の方に登壇いただきます。 ========【 D-DRIVE データサイエンスセミナー 】======== 【開催日時】2024年2月27日(火)14:00~16:00【開催形式】WEB開催 定員300名(参加費無料)【開催内容】 ・開会式 ・企業プレゼンテーション 講演者:株式会社アトラエ 杉山聡氏 株式会社メルカリ 水上悠太氏 LENEヤフー株式会社 藤野紗耶氏 株式会社マイナビ 羽田野佑奈氏 ・パネルディスカッション ・質疑応答 ・閉会式 【対象者】D-DRIVE全国ネットワーク代表機関、各コンソーシアム参画大学所属学生、全国の数理・データサイエンス・AI教育受講学生、HRAM会員、等 【参加申込先】https://zoom.us/webinar/register/WN_Ozg8-yA0Q-CXqv0RJmDqMg【参加申込期間】~2024年2月26日(月)12:00 【開催チラシ】←チラシはこちらからどうぞ【問合せ先】大阪大学数理・データ科学教育研究センター D-DRIVE事務局 mmds-duexddrive@sigmath.es.osaka-u.ac.jp【主催】 D-DRIVE全国ネットワーク https://ddrive.jp【共催】 一般社団法人データサイエンティスト協会 https://www.datascientist.or.jp/【全国ネットワーク代表機関・コンソーシアム】 大阪大学 データ関連人材育成関西地区コンソーシアム 早稲田大学 高度データ関連人材育成プログラム 北海道大学 次世代スマートインフラ管理人材育成コンソーシアム 東京医科歯科大学 医薬・創薬データサイエンスコンソーシアム 電気通信大学 データアントレプレナーフェロープログラム 東京大学 生命データサイエンス人材育成教育プログラム リンクはこちら→https://ddrive.jp/event/workshop/117.html

-

2024/02/01

- お知らせ

月刊「先端教育」3月号に共同講座についてのインタビュー記事が掲載されました

2024年2月に発刊された「月刊先端教育」3月号の特集『大学と企業の共創で変わるリカレント教育の新展開』に、山形大学と株式会社どうぐばこの共催で実施した『データ駆動型課題解決スキルセット講座(2023年11月~2024年1月実施)』について、株式会社どうぐばこの小林聖志氏と理学部脇克志教授へのインタビュー記事が掲載されました。

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2024/01/19

- お知らせ

- イベント

- データサイエンスcafé

- 実施報告

【実施報告】DSCaféランチ「自動車走行データを活用した当社の取り組みについて」

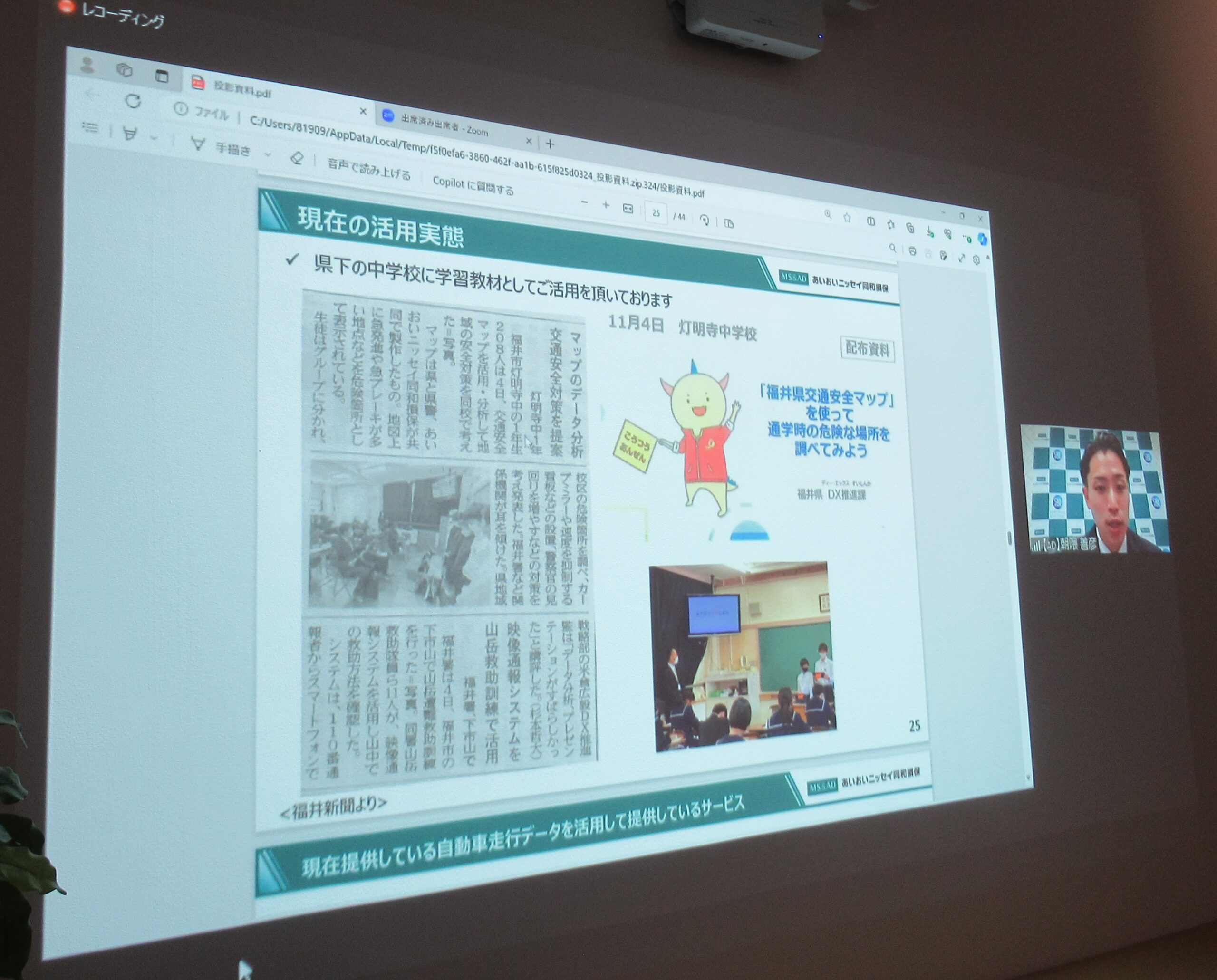

2024年1月17日のデータサイエンスカフェは、データビジネスの企画担当者から、実際の取り組みやリアルな話を聴く講演と座談会を開催しました。講師は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の朝隈善彦氏と田郷雄介氏のお二人にご依頼し、自動車走行データを活用した取り組み事例をご紹介いただきました。 講演は、会場参加は学生4名と教員3名、オンラインは学生8名と教員1名(合計16名)が参加がしました。講演前半は朝隈氏から”テレマティクス”とは何か?実際に取得している自動車走行データはどのようなものか、それを活用したビジネスに取り組む背景とは?などをご紹介いただきました。後半は田郷氏からテレマティクス技術を使って、実際に自動車走行データがどのように活用されているのかについて、お話いただきました。自動車走行データの活用については、自動車走行における安全管理での利用はもちろんですが、様々な分野のデータと組み合わせることで、新たなイノベーションを生み出す可能性を秘めていることについてもお話いただきました。 座談会では、会場4名、オンライン4名で、合計8名が参加し、次から次へと質問が飛び出し、みなさんお食事をする間もないほど、闊達な情報交換会となりました。 今回は諸事情により全編オンライン開催に変更となってしまいましたが、対面講演と同様に、活発な情報交換が行われ、参加者の皆さんからのアンケートでも、みなさん満足とのご回答をいただきました。 (写真は左から講師の朝隈氏、田郷氏、会場参加者の皆様)

-

2023/12/19

- お知らせ

- 各種勉強会

- 実施報告

第6回講座を実施しました|データ駆動型課題解決スキルセット講座

2023年12月7日(木)に第6回「データ駆動型課題解決スキルセット講座」を実施しました。11月末までに参加者による座談会と、3回の講義をとおして数学基礎、データ可視化のアプローチの考え方を学び、後半では実データを用いて、企業が抱えるニーズや課題に対するアプローチの検討に入ります。 はじめに、本学理学部の奥野教授から後半のグループワークの進め方について説明がありました。今回のテーマは、「国家試験対策の教材を作成する出版社」の抱えるニーズに対し、社会人と学生のチームが課題解決のためのロールプレイを行うというもの。企業から課された課題やニーズに対し、どんなアプローチが考えられるか、プランニングを立てていくところから始めます。 奥野教授からは参加学生に向けて「普段の授業でリアルデータを扱ったり社会人と一緒にワークする機会はなかなか無いので、積極的に学んでほしい。」、社会人に向けて「学生のフレッシュで柔らかい考えを持っているので、対等に議論していただいたい」とメッセージが贈られました。 次に株式会社どうぐばこの小林氏から、今回扱うデータと課題について説明があり、その後、学生と社会人を混ぜた形で2グループ(1グループ6-7名程度)に分け、各グループのリーダーと書記を決めたうえで、それぞれディスカッションを進めました。 参加者からは早速、こんなデータがほしいが提供可能か等の質問や、課題ニーズの掘り下げのため様々な質問が飛び交っていました。

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/12/13

- お知らせ

- イベント

- データサイエンスcafé

- 実施報告

【実施報告】DSCafé「持続可能な地域づくりのためのデータサイエンス ―生態系サービスの活用への挑戦ー」を12/7に開催しました

2023年12月7日開催のデータサイエンスCaféは、「科学―政策インターフェス×データサイエンス」をキーワードに、中央大学理工学部のホーテス・シュテファン教授にご講演いただきました。 持続可能性の概念 「持続可能性」という言葉は、SDGsの広がりとともに耳にしたことがある方も多いと思います。では持続可能性とは何でしょうか?科学の観点で説明すると「ある系の状態が時間の経過に伴って、一定の変動幅を超えない状況が続く」ことだそうです。時間経過とともに、”ある指標”が完全に変わらない状態(Inertia)、一定の幅で変動する状態(Resilience)であれば、持続可能性が保たれているといえます。しかし、一定の閾値を超えたり、下回ったりすると、元の状態に戻らなくなります。これを生態学では”レジームシフト(Regime shift)"と呼びます。一方、政治や経済学的な観点では「持続可能な発展」が求められています。 生態系サービス~シナリオ作成と政策評価~ 2005年には当時のアナン国連事務総長のもと、「Millennium Ecosystem Assessment」報告書が提出されるなど、地球規模の生態系評価の必要性が訴えられました。現在でも、IPCC(国際気候変動会議)やIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)など、様々な国際組織で地球規模での生態系に関する議論が行われています。最近は特に、気候変動でどのようなことが起こりうるかではなく、設定目標を掲げ、その達成ためにはどうするべきかのシナリオを考えましょうという提案がなされています。このため、科学者だけでなく政治家や企業経営者などのステークスホルダーの参加が重要とされています。SDGs(持続可能な開発目標)では、社会、経済、環境に関する17の目標が掲げられています(実はその下に169のターゲットと、231の指標が掲げられています)。各国の取り組み状況はバラバラです。ご講演では、これを社会・経済と環境指標の指標データで可視化したグラフでご紹介いただきました。なお、最近では、生物多様性の新たな世界目標となる「ポスト2020生物多様性枠組(Global Biodiversity Framework)」も掲げられており、経済界への情報提供のためのタスクフォースについてもご紹介いただきました。 湿原生態学的研究 そして最後に、先生のご専門の生態学のご研究成果のひとつである湿原生態系についてお話いただきました。内容は、火山灰降下物が湿原植生にどのように影響しているのか(Hotes et al. 2010, Oikos 119:952-963)。最近では研究効率化のためにドローンを導入し、ミズゴケ湿原生態系の復元・再生に関するご研究を行っているというお話もありました。 当日の参加者は、対面会場22名、オンライン13名の合計35名。ホーテス先生には、日本語でご講演いただきましたが、対面会場は、留学生が多かったため、英語を交えてご講演いただきました。ホーテス先生は日本語も英語も完璧なトリリンガル(母国語はドイツ語、もしかするともっと多言語ユーザー??)で、大変わかりやすくご講演をいただきました。 ご講演後のアンケートでは、「本当に聞き応え面白い内容でした。持続可能な社会というキーワードの講義で、データサイエンスを用いて紹介するのは説得力がありました。(10代・大学生)」や、「ご本人の研究部分がとても興味深かったので、そのことについてもっと聞きたかった。(50代・自営業)」とのご感想をいただきました。

-

Warning: Undefined variable $eventDate in /home/yuds/yamagata-u.ac.jp/public_html/yuds.kj/wp-content/themes/yamadai2023/category.php on line 94

2023/12/13

- お知らせ

- イベント

- データサイエンスcafé

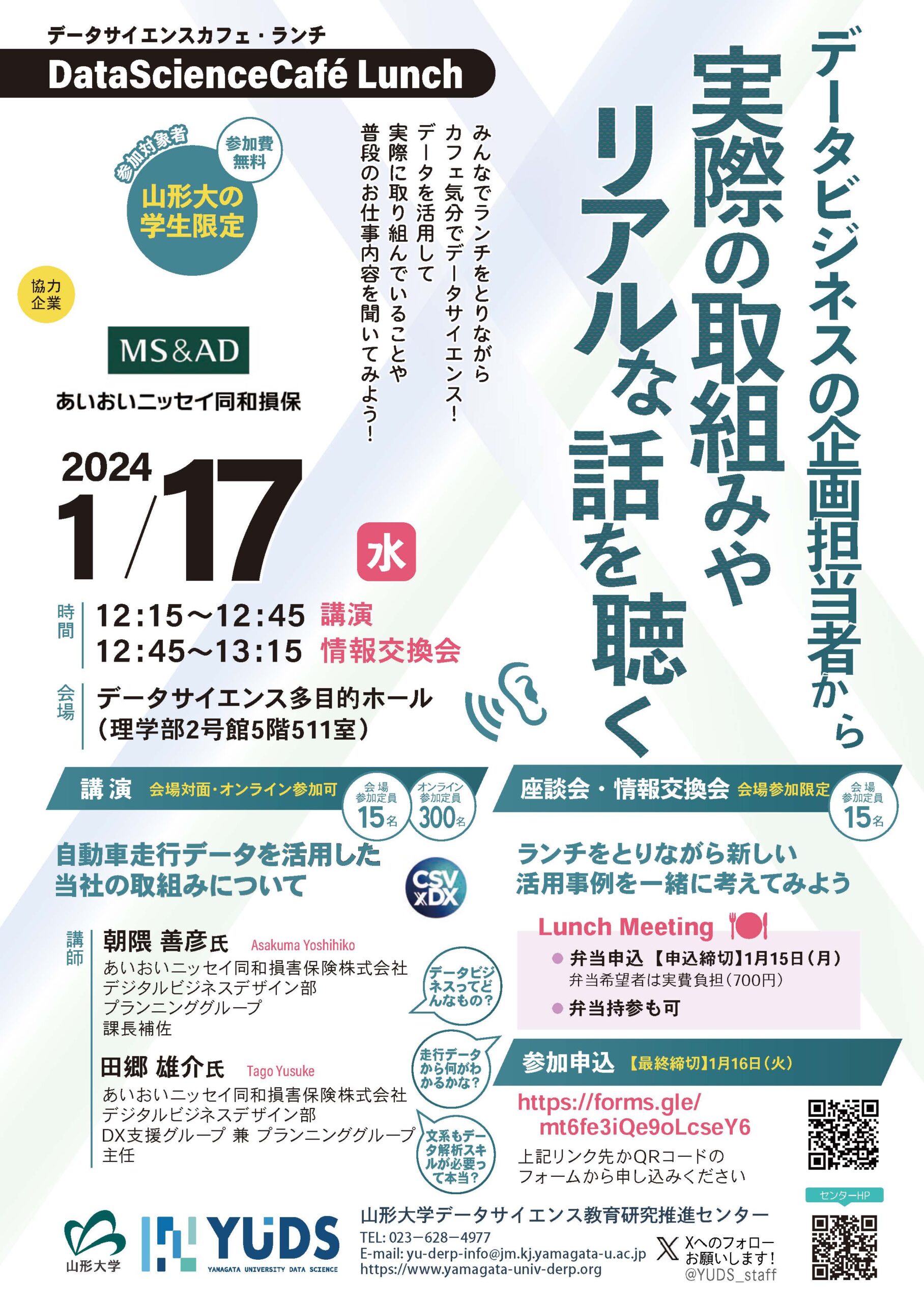

【1/17開催】データビジネスの企画担当者から実際の取り組みやリアルな話を聴く

2024年1月17日のデータサイエンスカフェは、あいおいニッセイ同和損害保険会社のデータビジネスの企画担当者から、実際の取り組みやリアルな話を聴く講演会とランチ会を開催します。 ご講演は、損害保険会社ならではの「自動車走行データを活用した当社の取り組みについて」。ご講演後には、講師の方々と一緒に、ランチをとりながらの情報交換会も開催します。文系が9割を占める損害保険会社で、これからの文系出身者に求められるデータ活用スキルとは何か?など、就活に役立つ話が聞けるチャンスです!データビジネスに興味のある人は文系・理系問わず、迷わず参加! 座談会では、みんなでランチを食べながら講師の方々に、学生のうちにやっておくと良いこと・就活のコツ・疑問など…聞いてみましょう!ここでしか聞けないウラ話が聞けるかも?!ランチ交流会では、弁当持参または弁当注文(実費負担:700円程度)で気軽に参加できます。 もちろん、講演のみの参加もOKです。オンライン参加も可です! 諸事情によりオンライン開催に変更になりましたが、会場からZoom参加できます(2024/1/15)。お食事しながらの視聴を希望される方は各自持参ください。 学生の皆さまのご参加をお待ちしています。 PDFを見る お申込み 開催日時 2024年1月17日(水)12時15分~13時15分(受付開始:12時00分)講 演:12時15分~12時45分【オンライン開催】情報交換会:12時45分頃~13時15分【オンライン開催】講演タイトル自動車走行データを活用した当社の取り組みについて講師[講師]朝隈 善彦(アサクマ ヨシヒコ)氏 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 デジタルビジネスデザイン部 プランニンググループ 課長補佐田郷 雄介(タゴウ ユウスケ) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 デジタルビジネスデザイン部 DX支援グループ 兼 プランニンググループ 主任会場理学部2号館5階511室(データサイエンス多目的ホール)*Zoom視聴または各自オンライン接続(Zoom)定員講演 :会場(Zoom視聴):15名/オンライン:最大300名情報交換会:会場:15名参加費無料対象山形大学学生(学部生および院生)限定申込方法1月16日(火)までにこちらの申込フォームからお申し込みください※弁当調達希望者は1月15日(月)正午までにお申し込みください注意事項※対面会場ではZoom視聴のみとなりましたが、弁当持参での参加もOKです!※会場申込多数の場合は、オンライン参加をお願いする場合があります。お問合せ山形大学データサイエンス教育研究推進センターE-mail:yu-derp-info[at]jm.kj.yamagata-u.ac.jp※[at]を@に変えて送信下さい

CATEGORY

TAG

- #飼育管理

- #ウンチ

- #山形県

- #文理融合

- #JUHYO

- #3Dデザイナー

- #講習会

- #魚醤

- #日本

- #アンデス

- #シカン

- #山形

- #飛島

- #単位互換

- #大学コンソーシアムやまがた

- #BorealForest

- #画像分析

- #清代寺院

- #Wildfires

- #データ科学

- #配列データ

- #machine learning

- #Kaggle

- #入門

- #気管支内視鏡超音波画像

- #肺がん診断

- #ゆうキャンパス

- #放射線

- #福島第一原発事故

- #半導体検出器

- #物体検出

- #ソーシャルメディア

- #統計処理

- #competition

- #生態系サービス

- #活用事例

- #情報活用

- #湿原生態系

- #科学―政策インターフェース

- #オンデマンド教育

- #LMS

- #スマート農業

- #かるほく

- #自動車走行データ

- #テレマティクス

- #データビジネス

- #科学ー政策インターフェース

- #生成系AI

- #ベクトル

- #行列

- #Faculty Development

- #オンデマンド型授業

- #eラーニング

- #凍霜害

- #園地環境

- #放射性物質

- #統計的機械学習

- #モンゴル

- #人文社会学

- #データサイエンス入門

- #深層学習

- #水中音声

- #原発事故

- #超音波画像

- #ディープラーニング

- #シーケンス

- #価値創造

- #音声対話システム

- #ロゴシーズ

- #音声情報処理

- #家畜行動

- #まちの記憶を残し隊

- # MATLAB

- #DXハイスクール

- #探求の時間

- #高大連携

- #データデザイン思考

- #地域

- # Fusion

- #DSカフェ

- #麻酔科学

- #確率論的地震ハザード評価

- #能登半島地震被害調査

- #土砂災害ハザード評価

- #庄内地方

- #防災

- #減災

- #政策統計

- #高大接続

- #NM-Core

- #外部セミナー

- #商品開発

- #学生アイデア

- #置賜農業高校

- #庄内

- #情報交換会

- #つなぐ

- #のこす

- #地域経済

- #人口減少

- #縁と縁

- #SNSマーケティング

- #企業

- #プロセッサ

- #実データ

- #企業課題解決

- #スキルアップ

- #大学生

- #データ解析

- #マーケティング、デザイン思考

- #SNS

- #先端半導体

- #夏フェス

- #学生支援

- # Python

- #Fusion

- #無料

- #学生限定

- #RaspberryPi

- #文化財

- #災害

- #連携

- #”オットセイ”のブロニー君

- #フォトグラメトリ

- #3Dデータ

- #バイカモ

- #水生生物

- #YUDS

- #FD研修会

- #データ利活用

- #夏休み

- #チャレンジ

- #環境調査

- #山形五堰

- #世界かんがい施設遺産

- #笹堰

- #医療情報

- #水質調査

- #ドローン

- #ランバイェケ

- #弥生時代

- #古墳時代

- #オープンデータ

- #講演

- #セミナー

- #サイエンスイラスト

- #イラストレーター

- #土器

- #年代分析

- #放射性炭素

- #機械学習

- #GIS

- #森林管理

- #演習

- #学内限定

- #データサイエンスカフェ

- #14C

- #キャリアパス

- #進路

- #ボーンデジタル地域資料(BDRM)

- #データサイエンティスト

- #エンジニアリング

- #DX

- #キャリアセミナー

- #科学イラスト

- #研究発表

- #デジタルアーカイブ

- #歴史教育

- #まちづくり

- #仕事

- #文化遺産

- #アーカイブ

- #資料防災

- #歴史資料の救済

- #リスクコミュニケーション

- #画像生成AI

- #高等学校

- #AI

- #音楽

- #作曲

- #音楽創作

- #情報教育

- #講演会

- #FD

- #宇宙物理学

- #データサイエンス

- #ガンマ線バースト

- #考古学

- #地質学

- #座談会

- #ChatGPT

- #人工知能

- #プログラミング

- #ベイズ統計

- #森林生態

- #UAV

- #微生物

- #シンギュラリティ

- #データ駆動型思考

- #統計学

- #マーケティング

- #売上予測

- #農学

- #DNA解析

- #メタバーコーディング

- #バイオインフォマティクス

- #生物同定

- #生物間相互作用

- #生物学

- #データ分析

- #GoogleColaboratory

- #SDGs

- #データ駆動型

- #共同講座

- #講座

- #Society5.0

- #持続可能な発展

- #地球

- #菌根菌

- #DNA

- #蔵王

- #バクテリア

- #植物

- #生物多様性

- #伝える

- #星のソムリエ????

- #宇宙物理学理論

- #星空案内人

- #NPO法人小さな天文学者の会

- #宇宙

- #魅せる

- #キャリア

- #Python

- #MATLAB

- #3Dプリンター

- #3Dモデリング

- #Fusion360

- #人材育成

- #芸術

- #スポーツ

- #データエンジニア

- #技師

- #就職

- #スキル

- #学生時代

- #資質

- #STEAM

- #3D

- #イベント

- #化学

- #科学

- #歴史

- #文化

- #エクステンションサービス

- #水田

もっと見る

ARCHIVE

2025年

2024年

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (7)

- 2024年10月 (5)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (4)

- 2024年7月 (6)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (5)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (2)

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年